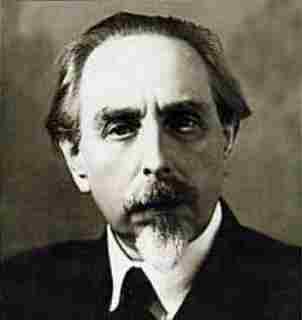

みなさん、サミュエル・フェインベルクという人物をご存知でしょうか?

おそらくピアノ好き、とくにバッハが好きだという人は聞いたことのある名前だと思います。

1890年、ウクライナ・ソヴィエト連邦生まれのピアニスト・作曲家です。

スクリャービンの幻想曲作品28の初演者であるゴリデンヴェイゼルに師事し、モスクワにて活躍しました。

バッハの平均律クラヴィーア曲集をロシアで全曲初演した人物でもあります。

彼の演奏する平均律クラヴィーア曲集は現在まで語り継がれる名演として、バッハマニアならご存知のことと思います。

ワタクシオユキも、バッハの平均律クラヴィーアならばフェインベルク!というほど、愛聴しております。

フェインベルクの演奏は声部の弾き分けが見事な上に、絶妙なペダリングによってクリアーな音と豊かな音色を両立しています。

そういったピアニストとしての技量の高さから、作曲家としてではなくピアニストとしてより有名です。

バッハ作品を研究したフェインベルクは多数の編曲作品を残しました。

バッハのオルガン曲の編曲などは特に素晴らしいものです。

古今東西あらゆる作曲家や演奏家によるピアノ用バッハ編曲作品がありますが、フェインベルクのそれは特に優れた作品群と言えると思います。

なにをもって優れた編曲と言うのか、いくつかの意見があると思いますが、逆に「ダメな編曲」というものを考えた場合、「原曲の音をただピアノ用に配分しただけ」というものが筆頭だと思います。

ピアノというのは音を持続することが出来ない楽器です。

1つの音を出したら徐々に弱まり、消える。

ヴァイオリンやオルガンのように音をそのまま持続し続けたり、後から強くしたりできる楽器ではありません。

だから持続音を出せる楽器の為に作られた曲をそのままピアノで弾いても、二番煎じになるだけなのです。

ではどうしたら良いのか?

1.ピアニスティックであること

ピアノにはピアノでしか行えない数々の技法があります。それを駆使する。

なおかつ、指使いに無理がなく合理的であること。つまり、ピアニスティックであること。

(ピアニスティックという言葉は日本語にすると、ピアノでこそ可能な演奏技法を十分に、そして合理的に駆使しているという意味です。)

2.音を持続できないならば、トリルなどで補ったり、音形を変更したりする

ピアノの音で原曲の豊かな響きを再現する為に、場合によっては旋律をオクターブ下げたり、単音を3度・6度・8度などの音で飾り、音色を豊かにする。

つまり、創意工夫に満ちていて、響きが豊かなこと。

3.原曲の音を可能なかぎり再現すること

これら3つが同時に成立したものは、名編曲と呼べると思います。

しかし独奏用の編曲ともなると、3つめの条件が難しくなる。人の手の指は10本しかないのです!

そこで重要なのが、

4.捨てて良い音と捨ててはいけない音を取捨選択する

ということだと思います。

そしてこの4つ目の条件を達成し、かつ1・2・3の条件を盛り込むというのは、ピアノという楽器の特性と響きを深く理解していなければなりませんし、同時に優れたセンスを持っていなければなりません。

このセンスが優れた人は、作曲をしても同じく高いセンスを発揮するものです。

フェインベルクはピアノ用編曲というジャンルにおいて、恐るべきと形容しても良いほどの才能を発揮しています。

ピアニストとしてバッハを得意としたフェインベルクでしたが、スクリャービンの演奏も得意でした。

自由で豊かなルバートの変化、突発的で移り気な変化と幻想性、そして高いテクニックを兼ね備えた演奏は、スクリャービン自身からも絶賛されたといわれます。

そんなフェインベルクは作曲においても高い才能を見せてくれます

3曲のピアノ協奏曲や12曲のピアノソナタ、その他の小品などを残しています。

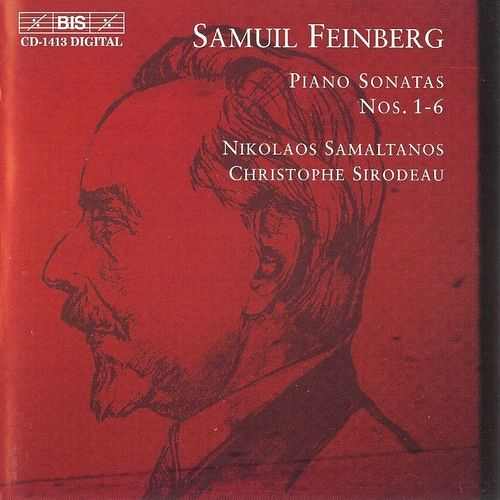

前置きが長くなったわけですが、、今回紹介したいのはこれ!

( ・ω・)つフェインベルクピアノソナタ全集1(Amazon)

BISレコードより発売されたこの全集。ワタクシにとってとても大切な1枚です。

(Vol.1とVol.2で2枚あります。)

ちなみにBISレーベルは無名な作曲家の作品集などが多いレーベルで、オユキが非常に好きなレーベルです。

フェインベルクは12曲のピアノソナタを残しました。

その質、その量、オユキは個人的に20世紀のピアノソナタとして無視できない存在だと思っています。

私の個人的な意見では、スクリャービンのソナタほど重要ではないにしても、フェインベルクのソナタがラフマニノフのソナタやメトネルのソナタよりも演奏されないのは全くもっておかしな話だと思っています。

BISレーベルは有名・無名に関わらず技量の高い演奏家を発掘、起用します。

フェインベルクピアノソナタ全集で演奏を担当するのは、ニコラオス・サマルタノスとクリストフ・シロドーです。

有名なピアニストではありませんが、とてつもない名手です。

2人が番号ごとに担当して、12曲のソナタ全集を完成させています。

(1,4,5,9,10,11番をサマルタノス、それ以外をシロドーが担当しています。

ちなみにシロドーは作曲家でもあり、Altarusレーベルから彼の作品集が出ています。)

さてその演奏ですが、素晴らしい!の一言。

特にサマルタノスの技量の高さには舌を巻く他ありません。

BISは一体どこからこんな逸材を探してきたのでしょうか?

ところで、自身が非常に優れたピアニストでもあったフェインベルクは、なぜ自作のソナタの録音を残さなかったのか?

おそらく当時ソヴィエトはスターリン時代で、社会主義リアリズム真っ只中だった為、前衛的な趣を持つソナタも多いフェインベルクの作品の演奏は命の危険があった、という理由だと思います。

ただ他にも、実は全集録音に挑もうとしたが、あまりに難しすぎて満足できる演奏ができなかった為断念した。

という説もあります。

それくらい、フェインベルクのソナタは技巧的に極めて難易度の高い曲ばかりです。

また楽曲構造も複雑なものが多く、楽譜を見るだけで頭が痛くなるようなものが多い。

サマルタノスとシロドーはこういった技術的困難を克服し、かつ曲の魅力を最大限に引き出してくれる演奏をしています。

フェインベルクの作品はスクリャービンの影響が強いと思います。

スクリャービンの多声部書法と半音階趣向を発展させ、ピアニスティックな技法で独特の音世界を構築しています。

調性感の強くロマン派の発展形の様な1番、2番、3番、

前衛的で無調傾向が強い4番、5番、6番、7番、8番、

全音階や対位法などの要素を実験的に使用する9番、10番、

バッハの影響が色濃く重厚な11番、

フランス印象派のような簡素で洗練された印象を与えてくれる12番。

どのソナタも非常に個性的な傑作ばかりです。

1番から3番までは調性音楽を発展させた初期作品、4番から8番までは前衛的な作風へ進んだ中期と言えると思います。

その後、9番から前衛的な無調傾向が弱まりますが、これにはソ連のジダーノフ批判などが関わっているようです。

ソ連はスターリン時代から社会主義リアリズムを標榜し、プロレタリア芸術を奨励するようになります。

その逆を貴族趣味と断定し、社会主義に反するものとして弾圧したのです。

簡単に言うと、音楽で言えば無調傾向などの前衛的なもの、美術の世界ではシュールレアリズムなどの抽象画などは「貴族趣味的で、労働者的ではない」ということで弾圧対象となったのです。

ジダーノフ批判はその最たるもので、「前衛的である」と認定された作風の芸術家は社会的地位を剥奪されました。

ナチスドイツが退廃芸術として、抽象芸術などを迫害したのと似ています。

もしピカソがソヴィエトに住んでいたら、迫害され作品は全て燃やされ、命を奪われた事でしょう。

現代ではあまりピンときませんが、この時代は自由な表現を追及するということは命がけでした。

スクリャービンはロマン主義音楽を発展させ、その後無調により神秘を表現するという技法へ進みました。

スタンチンスキーはスクリャービンに影響されながらも旋法の発展から調性逸脱へと進みました。

彼らの作風を更に発展させ、前衛的な音楽を創ろうとした作曲家を総じてロシア・アヴァンギャルドと呼びます。

スクリャービンとスタンチンスキーの2人が、ロシア・アヴァンギャルドへの道を開いたのです。

フェインベルクは、このロシア・アヴァンギャルドと呼ばれる芸術家に属します。

しかし当時のソヴィエト社会主義は、そのような芸術傾向を善しとはしませんでした。

つまり、

「将軍様を称える、庶民にもすぐに理解できるような作品だけ作れ!」ということです。

新しい表現を創造するというのは芸術家にとって魂のようなもの。

社会主義リアリズムというのは、芸術家にとって魂を奪われるにも等しいものでした。

ショスタコーヴィチはこの社会主義リアリズムと弾圧に翻弄された作曲家の代表格です。

彼は弾圧を逃れる為に、不本意ながら作風を急激に変化させたり、社会主義を称える曲を創りながらも旋律の中に批判を潜ませたり(バレたら死刑の本当の命がけ)、そんな手足を縛られた様な人生ながらも作曲家としての才能を輝かせた驚異的な天才です。

表現は命がけと書きましたが、これは誇張ではありません。

アレクサンドル・モソロフという作曲家は実際に強制収容所へと送られました。

彼が創る曲は、「反ソヴィエト的である」という理由でした。(完全な言い掛かりでした)

ただ、自分の作風を追求した曲を創っただけなのです。

モソロフは強制収容所で過酷な労働を8年以上科され、健康を害し、社会的地位を剥奪され、失意の中で亡くなりました。

こうしてロシア・アヴァンギャルドの作曲家達は茨の道を進むことになったのです。

中には亡命した人もたくさんいます。

スクリャービンやスタンチンスキーはロシア革命前に亡くなっていますが、ある意味芸術家としては幸いだったかもしれません。

もしロシア革命後も存命していたら、間違いなく彼らも弾圧されていたからです。

しかし、20世紀の音楽において、最も個性的で新しい表現を生み出した作曲家はソ連に多い。

迫害や弾圧というのは、芸術家の魂をなおさら燃え上がらせるという皮肉があるのかもしれません。

フェインベルクは亡命という道を選ばずに、「とりあえず、表面的には社会主義リアリズムに従ってるように見せとく」という道を選びました。

そういうところはショスタコーヴィチに通じる部分があるかもしません。

この時代のソヴィエトの作曲家は殆ど皆そうしていた、とも言えますが。。

また、フェインベルクはピアニストとしてスターリンに気に入られていたようで、それが弾圧を上手く逃れる要素になったのかもしれません。

彼が自作ソナタの録音を殆ど残さなかったのは、スターリンに作風がバレたら殺されるから、という理由が大きかったはずです。誇張じゃなくてマジで殺されます。

マジキチのスターリンはお気に入りや側近を、裏切られたと感じた時にはすぐ処刑します。

しかもその基準が意味不明で、言い掛かりに近い事が多かった。マジでヤバイ奴です。

長くなりましたが、社会主義リアリズムによる迫害と彼のソナタの作風変化が大いに関わっているのです。

しかし9番以降のソナタにおいて前衛趣味は弱まったにも関わらず、依然として極めて個性的な作風を維持しています。

そこには旋法やリズム書法、対位法などの創意工夫が大きく関わっているわけですが、それらを見事に作品に反映させ新しい音世界を構築しているのは、フェインベルクの天才と言う他はありません。

オユキがフェインベルクのソナタの中で特におすすめしたいのは、1番・3番・4番・9番です。

1番はオユキが思う「この世で最も美しいピアノ曲」候補の10曲に入ります。

幻想的で淡いその音世界は、フェインベルクの心の中にある美しい世界を反映しているかのようです。

この作品を初めて聞いた時の驚きと感動は今でも忘れられません。

何故、こんな奇跡の様な曲が殆ど無名なのか!?と、信じられない思いでした。

今でも、無名な名曲を発見した時の感激度においてこれを超える曲は現れていません。

多分今後人生でどんなに多くのピアノ曲を聴こうが、超えてくる事は無いと確信しています。

Youtubeで聴く事が出来ます。サマルタノスの演奏です。

情熱的な表現と重厚な響き、対位法的な構成美で聴く者を圧倒する3番は、彼の初期作品の最後を飾る大作と言えるのではないでしょうか。

前奏曲、葬送曲、ソナタという3楽章を持っていますが、前奏曲と葬送曲で出てきた旋律や音型が形を変えてソナタで再現されたり、フーガに発展させていたり、全てが有機的に結びついていて、とてつもない名曲です。

このフェインベルクのピアノソナタ第3番は、

私の中で「知名度と名曲度の差が世界で最も大きい曲第1位」です。

私は20世紀最高のソナタの候補を挙げてみろ、と言われれば、

スクリャービンの5番、プロコフィエフの7番、メトネルの7番、ラフマニノフの1番、フェインベルクの3番、と答えます。

それらの超名曲に比較して全く遜色無いという事です。

私の意見ではありますが、全てのピアニストが聴くべき名曲、と思っています。

ソナタではありませんが、例えばラヴェルの夜のガスパールの様な、ピアノ史上に燦然と輝き知名度も高い名曲と同列に並べても問題無いほどの名曲だと思っています。

こちらはアムランの演奏。3番の魅力が特に伝わりやすい。

※このブログの初投稿時点ではBISレーベルの全集しか存在していませんでしたが、編集を行った2025年時点ではマルカンドレ・アムランによる1-6番までのアルバムがハイペリオンレーベルから出ています。

こちらも素晴らしいアルバムです。

( ・ω・)つ アムラン フェインベルクソナタ集

複雑なリズム書法で新しい響きを追求した4番は、実に個性的で聴いていて楽しい。

無調傾向を示していますが、スクリャービンの後期作品とも違う雰囲気を持っていて、フェインベルク独自の世界が開拓されたと感じさせてくれます。

因みにオユキ自身もピアノを弾く人なのですが、この4番の響きを楽しんでみたいと楽譜を見ながらちょっと弾いてみようとした事があります。

もう、リズム、音数、音価、音域、余りにも複雑すぎて数小節触ってみただけで絶句しました。。

ちょっと触ってみた事がある曲の中で自分の中では過去最高に難しい曲でした。

ヤバイんですよ。例えばリストのラ・カンパネラが子供のお遊びに思えるくらいヤバイ。

難しすぎて、難しいという言葉よりも狂ってるという言葉の方が合っています。

(同列レベルで絶句した曲に、ソラブジによる子犬のワルツがあります)

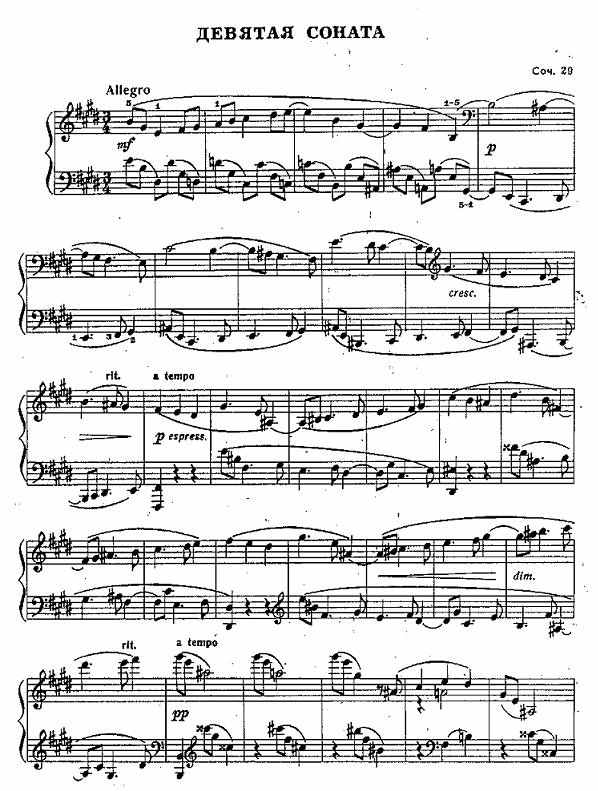

無調傾向から離れて簡素な表現へと進んだ9番は、8番までの複雑な表現とは一線を画しますが、旋法を駆使した独特な音世界が印象的です。

スクリャービンよりもスタンチンスキーの影響が強く感じられます。

全音階の動きが生み出す浮遊感と、透明な空気を連想させてくれる音使い、キラキラとしたピアノの音色が印象的です。

9番は楽譜を見ると非常にシンプルな印象を受けるのですが、実際に音を聴いてみるとなんとも複雑で不思議な響きの印象を受けます。

「とりあえず社会主義リアリズムに従ってるように見せておいて、実は中身は前衛的」という離れ業を成し遂げているのは、フェインベルクの天才によるものだと思います。

なんかシンプルな楽譜やなあ?って感じません?

これ実際にはリズムがかなり複雑なんだけど、楽譜上では一貫して4分の3拍子でシンプルに見える様に書かれています。

音楽にそんな詳しくないソヴィエトの幹部を「お!これは前衛的じゃないな!ヨシ!」って騙せそうでしょ。

これ以外にもヴェネツィア国際現代音楽祭で高い評価を受けた無調傾向が最も強いピアノソナタ第6番や、

オユキは食虫植物を連想してしまう怪しい響きの8番、リズム書法が面白い10番、バッハの影響が強い11番など、聴きどころいっぱい!

6番。シロドーによる演奏。

楽譜じゃなくて上から降って来るビートマニア的なやつ。

こういうマイナーで前衛的な曲でビーマニライクな動画は珍しいので、あえて選んでみました。

なんかウネウネした印象を受けません?ワイ的に食虫植物。

量、質共に凄いソナタ群を残したフェインベルク。

オユキは彼は超一流の作曲家に属する存在だと思っています。

(ピアノ協奏曲も3曲残しており、どれも名曲です。)

にも関わらず作曲家としては無名に近いのは、やはり彼自身が迫害を恐れて自作の演奏や録音に消極的だった事が影響しているのではないでしょうか。

因みにオユキは好きな作曲家が沢山いますが、

「好きな作曲家を3人だけ選べ!」と問われれば

ショパン ラヴェル スクリャービン!!

と答えます。

だからこれらの作曲家が好きならば、フェインベルクも好きな可能性が高いのではないでしょうか。

(5人ならば、ここにフェインベルクやリストなどが、10人ならばアルベニス、メトネル、スタンチンスキー、フランク、プロコフィエフなど。20人ならば、、キリがない。。)

サマルタノスとシロドーの演奏は、「自由なルバート変化、多彩な音色、突発的で豊かなアーティキュレーションの変化、そして高い技巧」という言葉で形容できると思います。

スクリャービンの音楽は楽譜に忠実に正確に演奏するだけでは魅力的な演奏にはならない事が知られていますが、フェインベルクの音楽でも同じことが言えると思います。

事実、スクリャービンの自作自演の録音を聴けばわかりますが、彼は楽譜には書かれていない変化を盛り込んだ演奏をしています。

そして、それが非常に魅力的で、スクリャービン音楽の良さを最大限に引き出しているのです。

(詩曲Op.32-1や、マズルカOp.40-2の演奏などがその代表格)

そして同じく豊かで自由なルバート、アーティキュレーションの変化を持ったフェインベルクの演奏をスクリャービンは高く評価しました。

当然スクリャービンの影響が強いフェインベルクの音楽においても、やはりそのような「突発性や変化」というのが重要なのではないかと思えるのです。

そしてその点サマルタノスやシロドーはフェインベルク音楽の魅力を最大限に引き出す演奏をしています。

この点を持って、また、全ピアノソナタを収録しているという点を持って、彼らの全集をお勧めします。

(余談ですが、グレン・グールドはバッハにおいて最高の演奏家の1人である事は明白ですが、彼はペダルによる音色の変化やリズムの揺らぎなどを極力排除し均質な音でピアノを弾く為、バッハにおいては最高の演奏をするのですが、スクリャービンにおいては最低の演奏をします。マジで。スクリャービンの何も理解していないです彼は。

どんな名手や達人にも得意不得意、相性があるのだなあ、という話。)

ピアノソナタ第6番や第7番、第11番などは原田英代やジョナサン・パウエル、ヴィクトル・ブーニン、Peter.Paul.Kainrathなどといったピアニストの録音も存在するのですが、やはりサマルタノスとシロドーの演奏に分があると感じます。

(因みに、上のほうに書いたAltarusレーベルから出ている「クリストフ・シロドー作品集」では、ジョナサン・パウエルがピアノを担当しています。シロドーとパウエルは親交があり、かつレパートリーに同じくフェインベルクを持っているのです。)

「ひたすら楽譜に書いてあることに忠実な演奏」を求める人にはサマルタノスとシロドーの演奏はお勧め出来ませんが、そもそもそういった人にはフェインベルクやスクリャービンの音楽は肌に合わないと思います。

さて、だいぶ上のほうでフェインベルクは編曲の才能が素晴らしいと書きましたが、編曲作品を収録したCDの中からお勧めをいくつか紹介したいと思います。

フェインベルクの編曲作品の中で非常に有名なものの1つに、

「チャイコフスキーの交響曲第6番、第3楽章スケルツォのピアノ独奏用編曲」というものがあります。

この編曲、原曲の音を可能な限り拾い、かつピアニスティックな表現と創意工夫に満ちた、ピアノ編曲界隈の中でも特筆すべき名編曲なのです。

クリスティーナ・ミラーの演奏を貼りつけておきます。

このミラー女史、ジョルジュ・シフラの超絶技巧編曲のドナウを弾きこなしたり、世界最高峰レベルの腕前を持つ凄腕です。

(ワイはピアノの世界を知っているから、男の方が女より優れているというミソジニー的論調は絶対に認めない!

むしろワイ含め、男の方が基本的に甘ったれが多い。

まあ、女性は平均的に賢く、男性は馬鹿も天才もバラバラに分布しているという論調には同意しますが。

だったら、馬鹿な男だって多いのだから、男は女より劣っている、とも言えてしまうのに、優れている方だけを見て、男は女より優れている、と論じるのがおかしいのです。)

この編曲を聴いていただければ、いかにフェインベルクの編曲の才が高いかが分かっていただけると思います。

あまりにも音の配分が上手なものだから、独奏ではなく2台用編曲に聴こえるほどです。

内声部のトリルが効果的に使われていたり、クライマックスのグリッサンドが絶大な演奏効果を生んでいたり、とにかく編曲が上手い。

オユキはグリッサンドって、まるでマヨネーズみたいに素材の味を殺すイメージがあって、あまり好きな技法ではありません。(マヨネーズは好きです)

バカみたいにグリッサンドを多用すると実に安っぽい曲になります。

でも、このスケルツォの編曲とラヴェルのオンディーヌの2曲だけは別。

もうグリッサンド以外あり得ないな、ってくらい効果的に使われています。

そしてこの編曲の演奏でワテクシが最もお勧めしたいのが、ワディム・ルデンコによるもの。

一時廃盤になりましたが、現在は購入できるようになっています。

またありがたいことに、MP3ダウンロード版も出たようです。

( ・ω・)つルデンコ フェインベルク編曲作品、他

オムニバスで色々入っているアルバムです。

MP3だと1曲単位で購入可能ですが、全て素晴らしい演奏なのでアルバムごと購入もお勧めです。

このアルバム、これ以外の記事でおすすめCDとして単独で紹介したいほど強力にお勧め出来るアルバムです。

同時収録しているブラームスのパガニーニ変奏曲第2巻なども、古今東西最高の演奏だと思っています。

その他、カプースチンのソナタ第9番やプレトニョフ編曲によるくるみ割り人形など、非常に素晴らしい演奏です。

ルデンコはあらゆるピアニストの中でも特に技巧レベルが高いピアニストです。

オユキの大好きなピアニストの1人ですが、あまり有名とは言えず、廃盤が多いのが残念。

ちなみに、フェインベルクのスケルツォ編曲の演奏は、ヴォロドスによるものがより有名です。

( ・ω・)つヴォロドス ピアノ編曲作品 MP3

このアルバムの中に収録されています。

しかし、テンポ、技巧、リズム、どれをとってもルデンコの演奏に分があります。

唯一最後のグリッサンド連続の部分で、ルデンコの演奏には音つぶれがありますが、それ以外は完璧。

ヴォロドスの演奏が80点だとしたら、ルデンコの演奏は99点。それくらいの差があります。

しかしヴォロドスのこのアルバムにはフェインベルクのバッハ編曲作品(特に有名な「トリオソナタ第5番の第2楽章 ラルゴ」の編曲)、その他にもシフラやホロビッツによるピアノ編曲作品なども収録されていて、どれも演奏水準が極めて高いので、やはりピアノ好きなら絶対に買って損はないアルバムです。

バッハ編曲作品を収録したものに、ハイペリオンレーベルから出ているマーティン・ロスコーによるアルバムがあります。

( ・ω・)つマーティン・ロスコー フェインベルク、バッハ編曲集

フェインベルクによるバッハ編曲のほぼ全てが収録されているので、フェインベルク編曲を知る上でも価値ある1枚です。

長くなっちまいましたが、この記事を読んでフェインベルクに興味を持ってくれる人がいたら嬉しいでする!

それではみなさん、、ごきげんよう! ( ^ω^)/˜˜˜マタネ-

コメント